(Unità Naziunale – Février et mars 2006) Journal Libération du 1er février 2006 : Une cellule officieuse composée de hauts responsables policiers français a-t-elle, à la fin des années 70, préparé l’assassinat de dirigeants nationalistes corses ?

Selon le mensuel Corsica paru aujourd’hui (1er février 2006), l’ex-patron de l’Office central de répression du banditisme (OCRB), Lucien Aimé-Blanc, l’affirme dans un livre autobiographique qu’il s’apprête à sortir.

Selon le mensuel Corsica paru aujourd’hui (1er février 2006), l’ex-patron de l’Office central de répression du banditisme (OCRB), Lucien Aimé-Blanc, l’affirme dans un livre autobiographique qu’il s’apprête à sortir.

L’auteur ne souhaite pas s’exprimer avant la parution, prévue fin février, mais, selon Corsica, Aimé-Blanc raconte qu’à la fin de l’hiver 1978 il est contacté par un responsable de la PJ, proche du SAC (Service d’action civique, réseau barbouzard gaulliste) et par le patron des Renseignements généraux de la préfecture de police (RGPP), Maurice Paoli. On lui demande d’activer certaines de ses relations dans le milieu pour préparer les assassinats de plusieurs leaders, afin «de régler le problème corse».

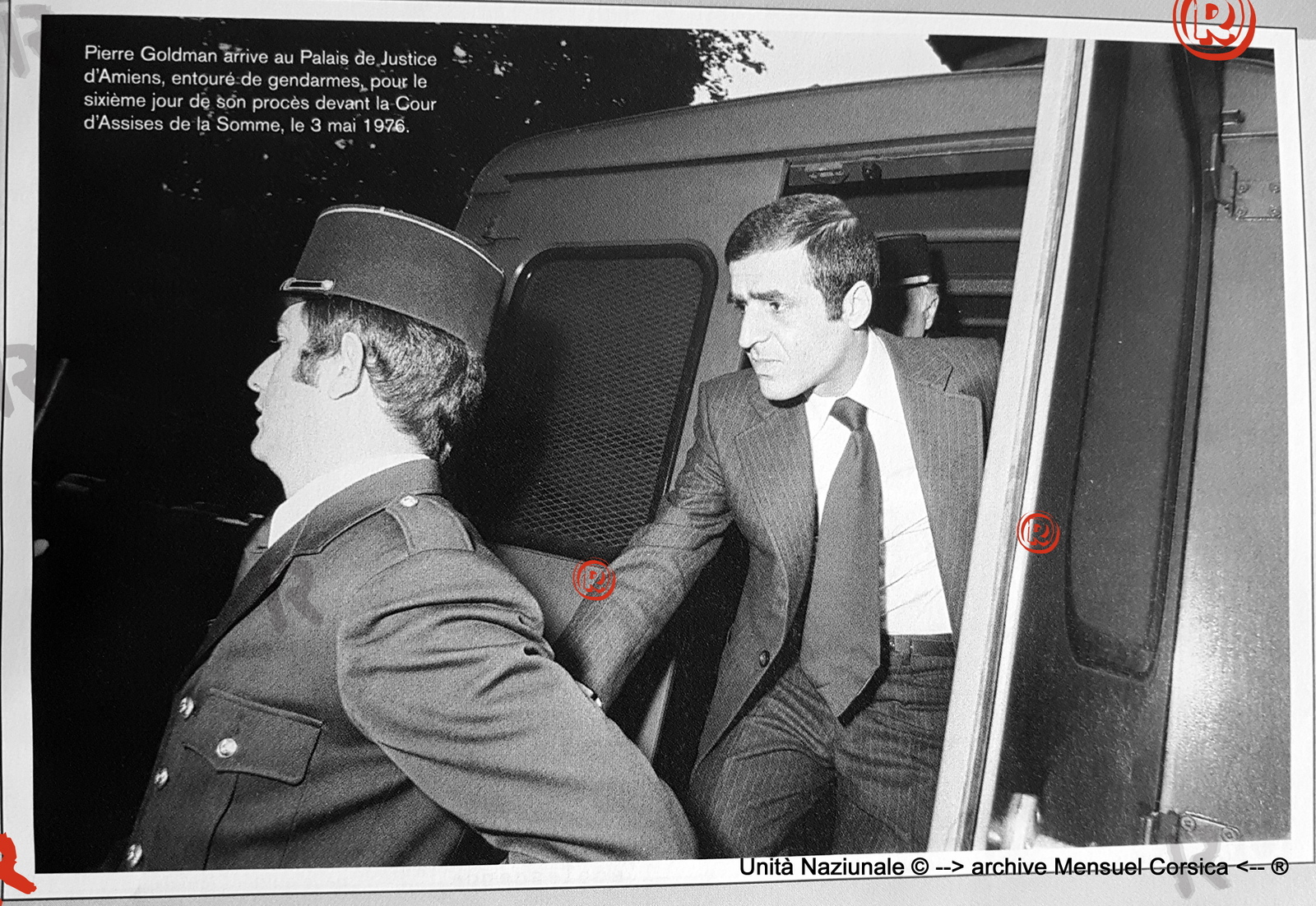

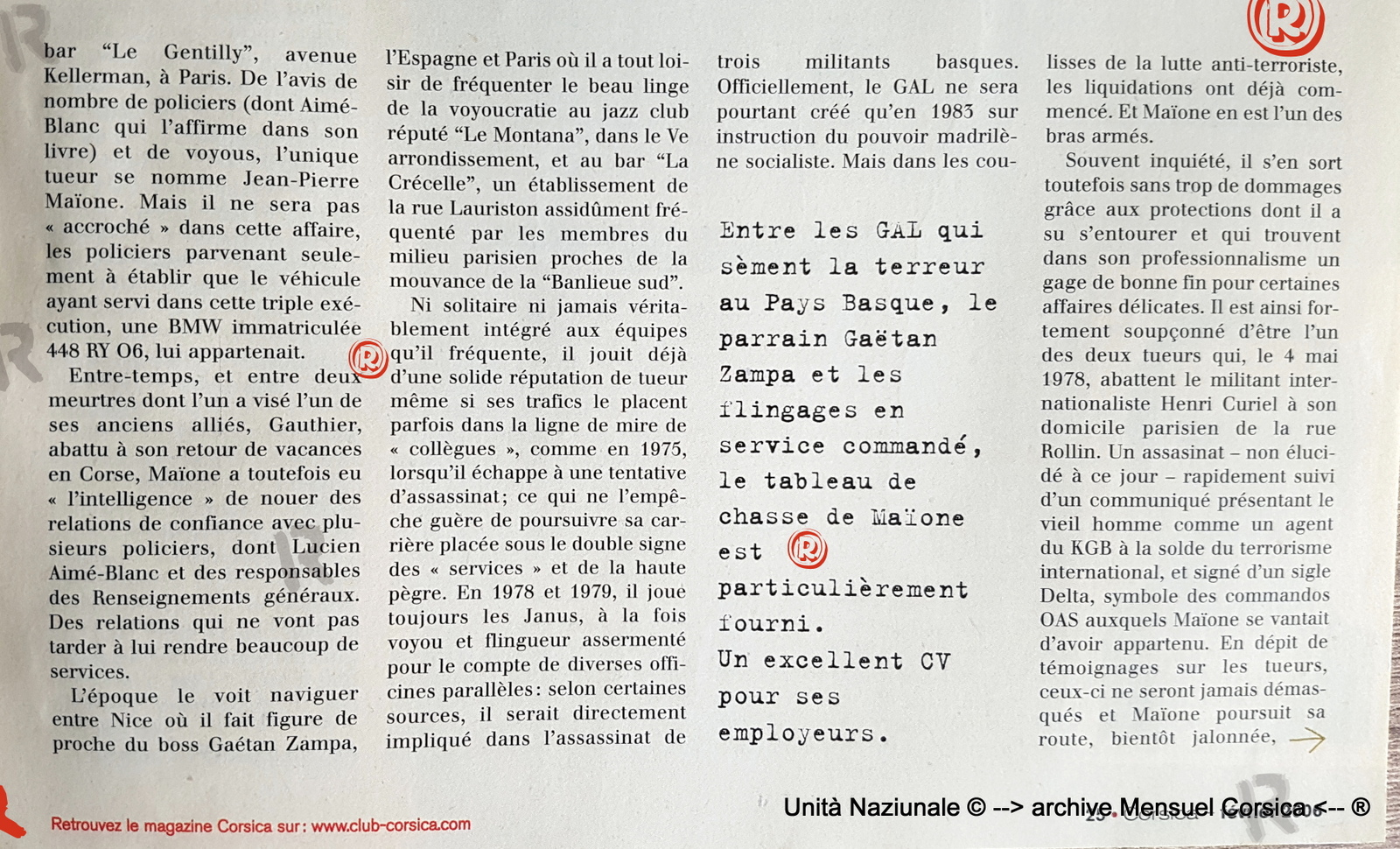

A cette époque, le FLNC est en plein essor. C’est Jean-Pierre Maïone-Libaude, un truand, ex-OAS, qui a déjà travaillé pour Aimé-Blanc, qui est chargé de la direction des opérations. L’opération aurait été annulée par le président de la République d’alors, Valéry Giscard d’Estaing, lorsqu’il en a eu connaissance.

Mensuel Corsica du 1er février 2006

Mensuel Corsica du 1er février 2006

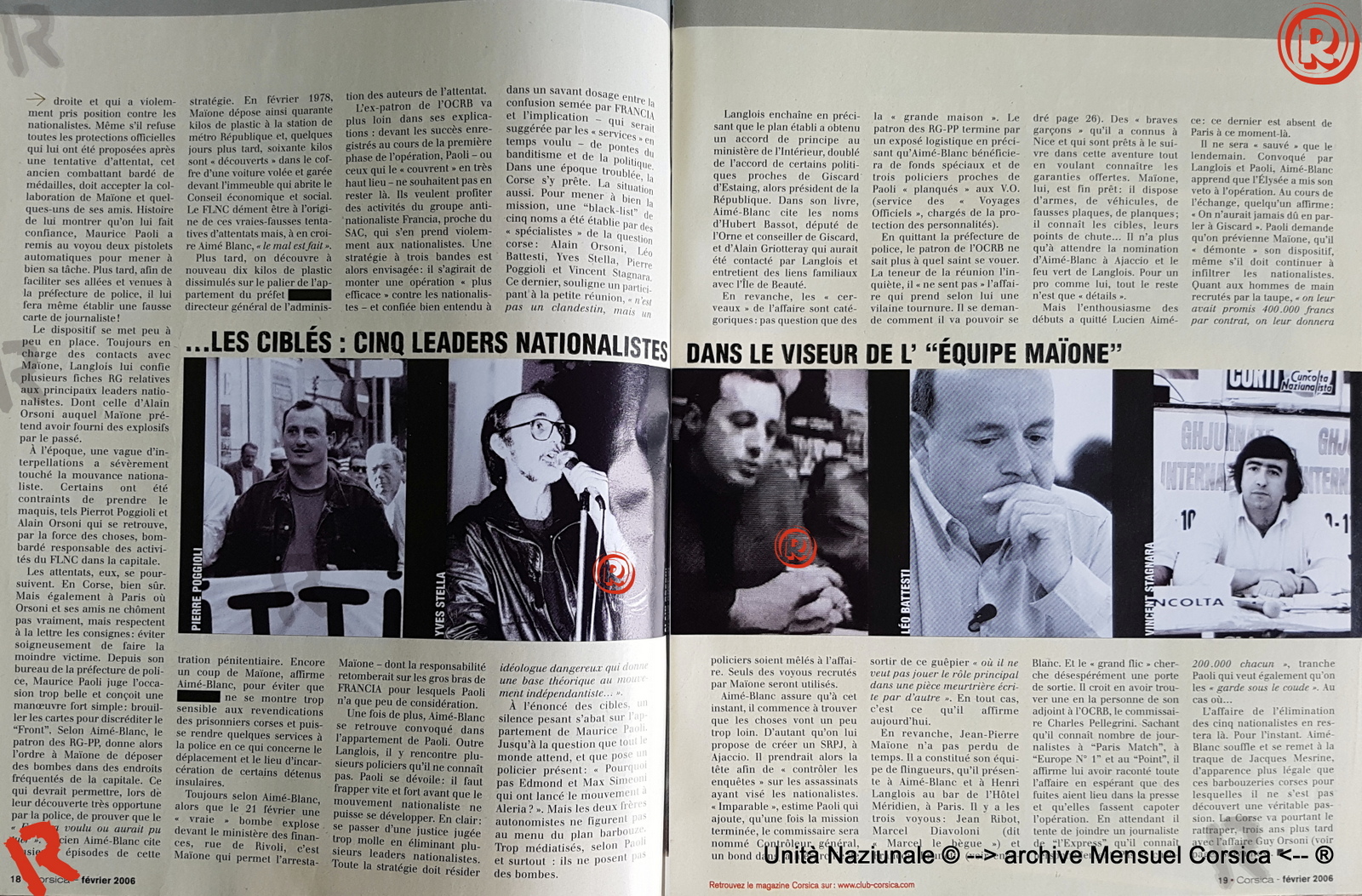

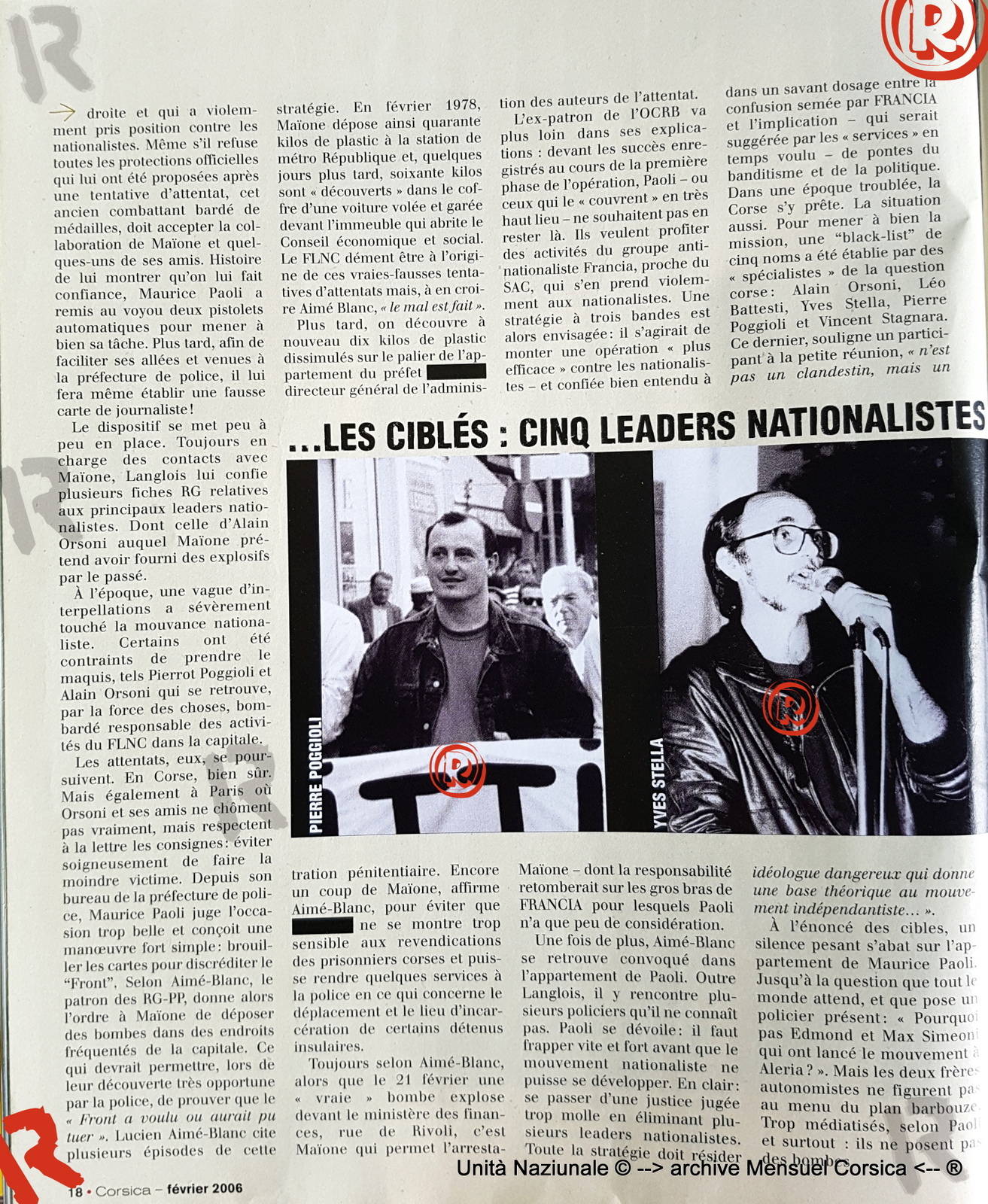

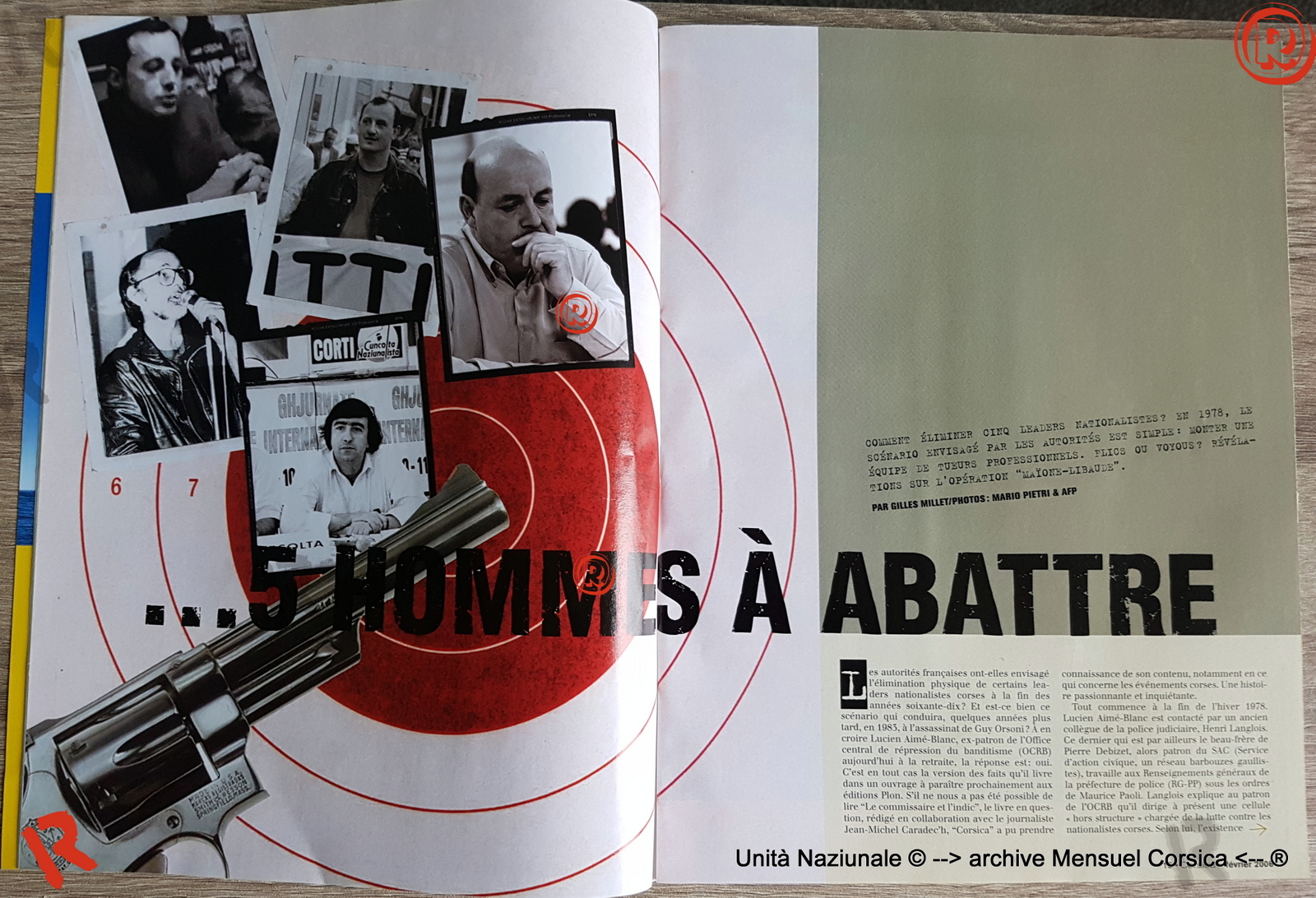

Plus de vingt pages consacrées à l’affaire qui aurait pu faire basculer l’histoire corse de ces trente dernières années : en 1978, un commando d’hommes de main avait reçu pour mission « officielle » d’assassiner cinq leaders nationalistes. Qui était ces hommes de l’ombre ? Comment ont-ils été contactés par de hauts responsables policiers ? Pourquoi leur mission a-t-elle été annulée in extremis ?… Corsica revient sur cette affaire soigneusement étouffée depuis… presque trente ans.

- Barbouzes : …5 hommes à abattre

- Barbouzes : Guy orsoni, la place du mort

- Barbouzes : Quand Aime-Blanc s’était fait piéger avec Jean-Pierre Maione

- Barbouzes : Maïone-Libaude, itinéraire d’un voyou sous influence

- Barbouzes : Requiem pour un quatuor

- Barbouzes : Une brève histoire de barbouzes la Corse en S.A.C

Après nos révélations sur le projet d’élimination qui les concernait à la fin des années soixante-dix, Léo Battesti, Pierre Poggioli, Yves Stella et Vincent Stagnara nous donnent leur point de vue. Tandis que la prochaine parution du livre du commissaire Aimé-Blanc dont elles sont issues, inquiète la hiérarchie policière.

Si les révélations de « Corsica », parues le mois dernier, concernant un projet d’élimination de cinq leaders nationalistes corses à la fin des années soixante-dix (extraites d’un livre à paraître, signé de l’ex-patron de l’Office central de répression du banditisme, Lucien Aimé Blanc), n’ont pas étonné la plupart d’entre eux, certains sont restés perplexes. Ainsi, Yves Stella, maintenant maire de Morsiglia, dans le Cap Corse. S’il ne se déclare pas surpris « sur le principe » puisque, selon lui, ce type de projets a été une tentation permanente, même avant la création du FLNC, le fait qu’il ait fait partie des cibles l’intrigue. « À cette époque-là, affirme-t-il, je ne vois pas quelle menace potentielle j’aurais pu représenter puisque je n’étais pas un militant public connu. Certes, j’étais dans le mouvement clandestin, mais j’étais très discret. Je n’étais pas un historique de la lutte autonomiste, ni une figure du mouvement. Moi, je n’étais pas à Aleria comme Pierre Poggioli et Alain Orsoni. Et ma présence sur la liste m’étonne. À moins que certains milieux policiers n’aient voulu faire du préventif. »

Léo Battesti, après avoir regretté à juste titre que « Corsica » ait diffusé une photo récente de lui (prise lors d’un tournoi d’échecs) et non une photo d’époque comme cela a été le cas pour les autres, se montre lui aussi perplexe par sa présence parmi les ciblés, surtout à cette date (fin 77-début 78) « À cette époque, dit-il, moi j’avais 25 ans, j’étais secrétaire général de l’Association des étudiants corses (C.N.C) et je n’avais pas de responsabilités importantes au FLNC. Ou alors il faut considérer qu’ils avaient effectivement peur de ceux qui pouvaient jouer un rôle politique. »

Pierre Poggioli et Alain Orsoni (voir pages suivantes), eux, ne sont pas étonnés. Ni de leur présence sur la liste ni du fait qu’Yves Stella, Léo Battesti et Vincent Stagnara y figurent également. « Au niveau local, se souvient Pierre Poggioli qui a écrit plusieurs ouvrages sur cette période (1), les services de l’Etat concernés ne disposaient que des militants de Francia que nous avions presque tous identifiés. Alors, il n’est pas étonnant qu’ils aient décidé qu’en matière de répression, il fallait passer à un autre niveau et que les choses partent directement de Paris. » Quant aux informations d’Aimé-Blanc concernant la reprise du scénario en ce qui concerne l’assassinat de Guy Orsoni, elles ne font, selon Poggioli, que confirmer ce qu’avaient déclaré les nationalistes à l’époque : « Il s’agissait bien d’une affaire politique et non d’une affaire de droit commun comme les policiers et plus tard certains nationalistes, tel François Santoni, ont ensuite tenté de le faire croire ».

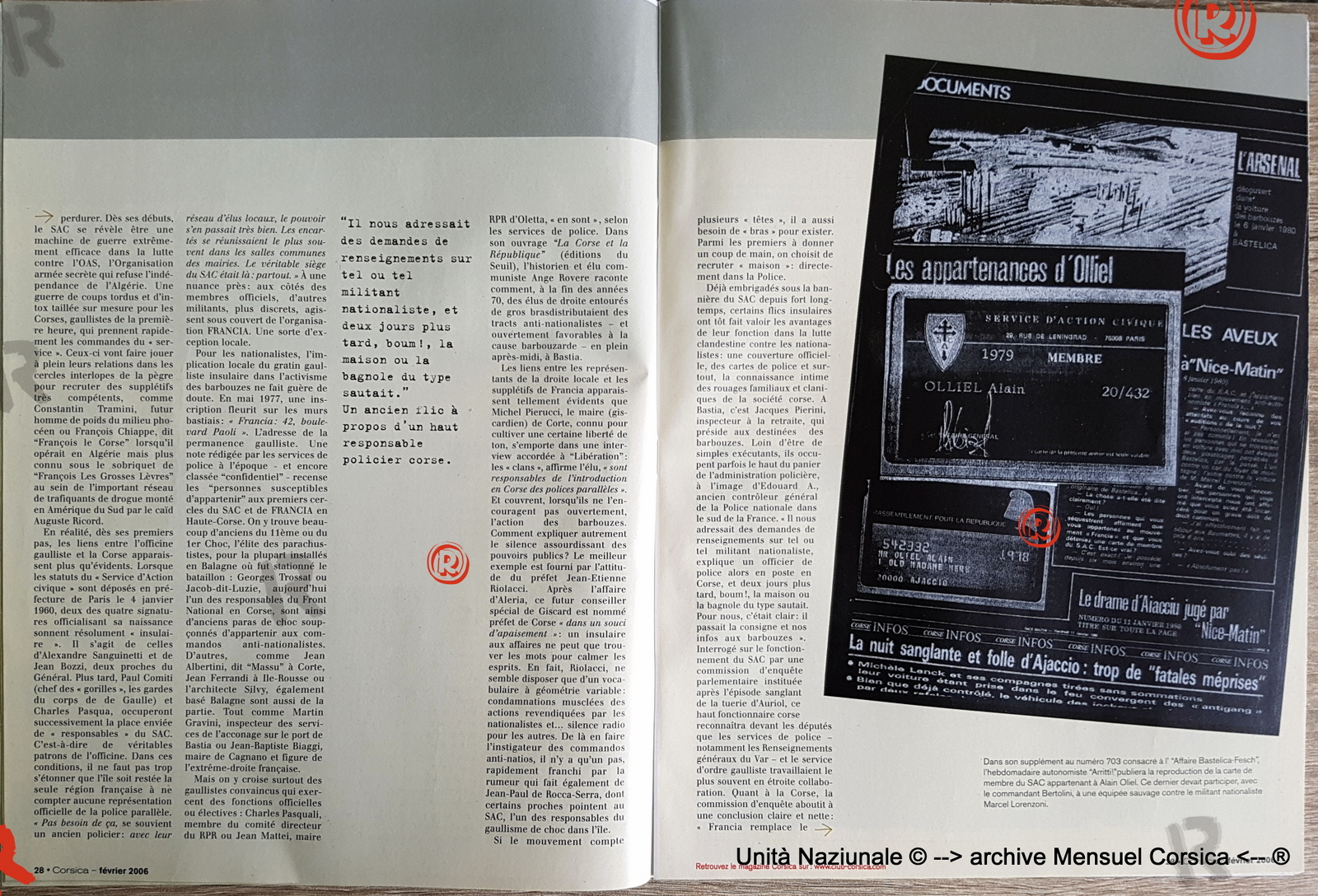

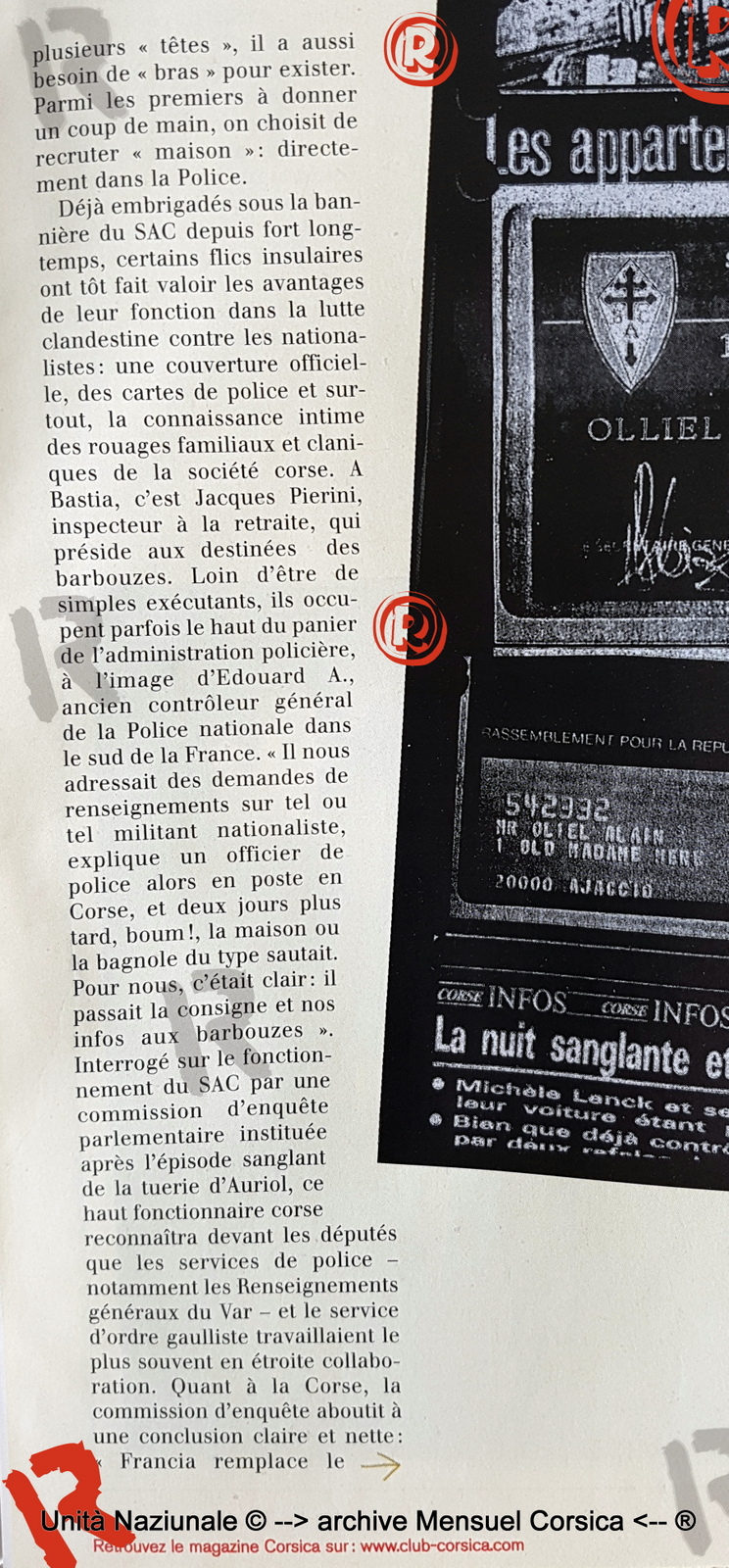

Vincent Stagnara, ex-bâtonnier de Bastia, et toujours avocat de nombre de nationalistes observe, lui, qu’il a fallu « près de trente ans pour avoir des révélations écrites et circonstanciées sur des faits d’une gravité extrême s’ils sont confirmés ». Il précise : « À l’époque, nous étions tous destinataires d’un certain nombre de rumeurs quant à la tentation de certaines officines barbouzardes de passer à la phase d’élimination physique. En ce qui me concerne, j’ai subi deux attentats, l’un en 1976 à mon cabinet et l’autre en 1978 à mon domicile, et j’ai reçu un certain nombre de lettres de menaces extrêmement précises. Maintenant, j’attends la parution du fameux livre du commissaire Aimé-Blanc pour me faire une idée précise des choses. Mais déjà la lecture de « Corsica » et le compte rendu qu’en fait le journal font état d’un certain nombre de faits, de rencontres et cela de manière si précise qu’on ne peut qu’en être troublé. Sauf à considérer que le commissaire Aimé-Blanc est doté d’une imagination débordante. Je constate également que parmi les personnes visées figuraient quatre étudiants de l’université de Nice qui ont été les principaux acteurs du passage du mouvement de l’autonomie de gestion à l’autonomie interne. En ce qui me concerne, si j’ai bien compris, ma simple réputation – je dis bien réputation – aurait suffi pour me faire passer de vie à trépas. Si ces faits sont avérés, cela prouve que la simple propagation des idées est intolérable à certains. Et cela ne peut s’appeler que du fascisme rampant. Ce qu’on sait déjà avec certitude, c’est que des manipulations ont existé et ont parfois réussi : fausses accusations contre Jean-Michel Rossi dans une affaire de plasticage, affaire Bastelica-Fesch avec projet d’élimination de Marcel Lorenzoni, disparition de Guy Orsoni et plus récemment les manipulations qui ont concerné Marie-Hélène Mattei, Charles Pieri et François Santoni. » Il poursuit : « De même, les affrontements qui ont eu lieu ensuite entre nationalistes ont été favorisés, sinon suscités, par certaines officines ou services. Et si j’en crois les révélations d’un autre livre paru récemment (« Place Beauveau : la face cachée de la police »), on peut s’inquiéter des comportements de services tel que la DNAT dans des affaires récentes (pose d’armes chez Mathieu Filidori). Actuellement, sous prétexte de tolérance zéro, on est en train de mettre en place le droit zéro. Finalement, on nous parle d’un Etat de droit et on nous sert un Etat de violences non-légitimes. Je crois donc que la vigilance démocratique s’impose de plus en plus face à des tentatives de manipulation médiatico-policières et que – c’est le juriste qui parle – la règle de droit doit être notre seule boussole. Sinon on est perdu. C’est peut-être moins caricatural qu’avant, mais ça reste toujours préoccupant… »

En ce qui concerne « la caricature » passée dont parle Stagnara, Léo Battesti relève aujourd’hui que la nature même des organisations clandestines corses faisait qu’elles pouvaient être manipulables. Et les affrontements inter-nationalistes des années quatre-vingt-dix, comme les solutions envisagées en 1978, en sont pour lui l’illustration. « En l’espace de quelques mois, on est passé d’une Cuncolta puissante et d’un FLNC assez uni au début d’une guerre fratricide. La campagne de déstabilisation de certains leaders nationalistes, dont moi, a été trop rapide et trop forte pour qu’on ne la tienne pas pour suspecte. Et si, évidemment, je regrette tous ces morts, c’est là que j’ai compris qu’on était dans l’impasse. Et savoir qui était ou n’était pas manipulé à cette époque-là, c’est difficile à dire. »

Les projets de 78 ou les éventuelles manipulations des années quatre-vingt-dix sont-ils encore possibles aujourd’hui ? La plupart ne le pensent pas. Pour Battesti, « la menace que représentait dans les années soixante-dix/quatre-vingt-dix cette lutte de libération nationale n’est plus la même. Il n’y a plus la même qualité d’investissement des militants, le même romantisme, les mêmes perspectives, et les rapports de force ont changé. Il y a par ailleurs des évolutions, au niveau du pouvoir qui sont quand même positives, malgré toutes les réserves qu’on peut faire. Et puis, au sommet de l’Etat, il n’y a plus la même cohésion. Ce n’est plus le gaullisme, ni même le giscardisme. On imagine mal aujourd’hui des plans tels que ceux-là ourdis par tel ou tel ministre. Et que cela reste secret ».

Stella, lui, est du même avis : « Ce n’est plus la même chose. Il faut se souvenir qu’à la fin des années soixante-dix les projets décrits par Aimé-Blanc faisaient suite à des conférences de presse du FLNC dans lesquelles étaient exhibés des fusils F79 et à l’attentat contre le relais de l’OTAN à Solenzara qui avait eu un retentissement international. À une époque où, dans la presse française, on avait même évoqué la présence de commandos libyens, une rumeur que sur le moment nous avions gentiment alimentée. » Stella évoque également les propos d’un magistrat de la cour de sûreté de l’Etat qui accusait les clandestins corses de menacer « l’occident chrétien ». Il ajoute : « Alors qu’aujourd’hui l’Etat, compte tenu du niveau d’affrontements et des divisions nationalistes, ne se sent pas menacé dans ses fondements. Il n’a plus affaire au même bloc unifié des années passées ». Vincent Stagnara est moins optimiste puisqu’il pense que les tentatives « extrêmes » de la fin des années soixante-dix ont été relayées par la police et la justice qui, par tous les moyens, tentent de criminaliser la contestation corse, y compris sur le plan social. Il en veut pour preuve la manière dont a été traité, par les services de l’Etat, le STC, en particulier au moment du conflit à la SNCM, « alors qu’il est le syndicat corse le plus puissant ». Sans parler de « la manière dont les détenus politiques corses sont considérés par l’institution judiciaire ». Et de préciser : « Tant lors de leur procès que durant leur détention. Même si, c’est sûr, il ne s’agit plus de monter un commando pour abattre les militants jugés les plus dangereux ».

En tout cas, si la sortie du livre de Lucien Aimé-Blanc et Jean-Michel Caradec’h, « Le commissaire et l’indic », a vu sa sortie retardée pour des raisons techniques (relecture « juridique », correction etc.), il doit paraître dans les prochains jours avec son lot de révélations sur la Corse. Le compte rendu qu’en avait fait « Corsica » en février a déjà provoqué les réactions, discrètes mais fermes, d’une partie de la hiérarchie policière de l’époque qui, après lecture, s’est inquiétée de son contenu. L’éditeur (Plon) ayant même été menacé d’une plainte. Tout sujet n’est pas bon à aborder, a fortiori s’il contient des vérités qui dérangent.

Le commissaire Charles Pellegrini qui n’était pas nominalement cité, mais s’est reconnu dans un passage de notre article et que nous avons sollicité, nous a fait savoir qu’il ne souhaitait « en aucun cas faire le moindre commentaire sur cette affaire pour deux raisons ». Il explique : « La première, essentielle, est que je ne me sens nullement concerné. La deuxième est que j’ai entendu tellement de contre-vérités que je ne souhaite plus polémiquer sur ce sujet. J’ajoute que la Corse se doit d’oublier ce passé et que j’ai le plus profond mépris pour ceux qui s’appliquent à le faire ressurgir au travers de contes à dormir debout. »

(1) Journal de bord d’un nationaliste (éd. de l’Aube) ; De l’affaire Bonnet à Matigon, Derrière les cagoules et Le nationalisme en question (Ed. DCL).

Gilles Millet

Alain Orsoni : « Nous le savions depuis le debut » Mars 2006

Est ce que les révélations du commissaire Aimé-Blanc, en ce qui concerne le projet d’élimination physique de certains leaders nationalistes, vous ont étonné ?

Ce sont effectivement des choses qu’on a su, à l’époque, puisque les milieux policiers sont eux aussi poreux. On nous avait mis en garde contre des velléités barbouzardes, des manipulations policières, comme cela s’était déjà vu au cours d’autres affaires qui ne concernaient pas la Corse. Nous avions entendu dire que des gens comme moi, comme Pierre Poggioli, pouvaient être des cibles potentielles. Nous n’avions pas de preuve formelle, mais des avertissements venant parfois de membres de la police. Cela pouvait arriver parce que c’était dans l’air.

Est-ce que l’affirmation selon laquelle Jean-Pierre Maione, celui qui devait participer à ces opérations, avait infiltré le FLNC vous paraît crédible ?

Qu’il l’ait infiltré, cela ne me paraît pas crédible parce que, à l’époque, c’était un mouvement relativement restreint, très structuré et très fermé. Par contre, qu’il ait eu des contacts avec des Corses, qu’il leur ait proposé des armes et des explosifs, c’est possible. Qu’il ait eu affaire à un militant ou a des proches de certains militants aussi. Mais qu’il ait infiltré le FLNC, je n’y crois pas. Et puis, à cause de son métier, c’était certainement quelqu’un qui avait besoin de se vendre, d’avoir des protecteurs et qui pour cela en rajoutait probablement.

En affirmant que l’enlèvement et la disparition de votre frère Guy était, en fait, une reprise du précédent « scénario » d’élimination de certains nationalistes, Aimé-Blanc confirme qu’il s’agissait bien là d’une affaire politique. Qu’en pensez-vous ?

Pour moi, ce ne sont pas des révélations. Je me réjouis – entre guillemets – que pour la première fois quelqu’un qui a eu un poste important dans la hiérarchie policière confirme ce que nous savions depuis le début. Je vous rappelle que dans les quelques jours qui ont suivi la mort de mon frère, on a tout de suite eu accès à une foule d’éléments qui, une fois recoupés, nous ont permis d’affirmer que cette affaire était éminemment politique. Qu’il y avait eu des manipulations de la part de certains responsables policiers dont le jeu était plus que trouble. Au cours de la procédure il y a eu ensuite pas mal de choses – dont des disparitions de PV – qui n’ont fait que renforcer notre conviction.

Comment expliquez-vous que, d’année en année, le doute ait fini par s’installer et que beaucoup de gens en Corse aient fini pas être persuadés qu’il s’agissait d’une affaire de droit commun ? Y compris dans les milieux nationalistes…

Il y a plusieurs raisons. La première, c’est que cette affaire a fait partie d’une stratégie globale, initiée avec la politique du préfet de police Robert Broussard, qui était très clairement de criminaliser le nationalisme corse. Alors que la plupart des nationalistes arrêtés étaient des employés, des gens comme tout le monde, qui étaient honnêtes et travaillaient – ce qui crédibilisait le Front dans l’opinion -, il fallait à tout prix qu’on dise qu’ils étaient des mafieux. Et cette politique s’est développée et amplifiée, surtout lorsqu’on tombait sur un militant nationaliste qui avait eu un problème avec la justice. Un cas qu’on montait immédiatement en épingle. Et donc, dans la foulée de l’assassinat de Guy, cela a continué selon une stratégie qui était peut-être déjà prévue.

La deuxième raison, c’est que certains ou plutôt pour l’essentiel un militant aujourd’hui disparu – je n’ai pas envie de revenir sur des polémiques anciennes – ont voulu pour des raisons de règlements de compte politique internes, pour des tentatives de prise de pouvoir, tenter de se servir de cette affaire pour affirmer qu’il ne s’agissait que d’une histoire de voyous. On voulait certainement m’attaquer moi qui étais un responsable nationaliste. En faisant passer mon frère pour un voyou, donc moi aussi forcément… En politique, il y a beaucoup de coups bas. Ça arrive aussi en Corse. Aussi chez les nationalistes corses.

Aimé-Blanc semble également, dans l’affaire de votre frère, mettre en cause un responsable policier d’origine corse. Qu’en pensez-vous ?

Il est certain que des policiers ont trempé dans cette affaire. Qu’ils soient d’origine corse ou non. Si Aimé-Blanc cite des noms, c’est sa responsabilité à lui. Il est mieux placé que moi pour savoir de quoi il parle.

À votre connaissance, ce commissaire a-t-il ensuite été victime d’une tentative d’attentat ?

Non, je ne suis pas personnellement au courant de cela. Je l’ai découvert dans le journal « Corsica ».

Y a-t-il eu ensuite des contacts avec des gens proches des nationalistes corses pour passer l’éponge sur cette affaire, « à condition qu’il quitte la police », comme l’affirme Aimé-Blanc ?

Je n’ai jamais été mis au courant de telles démarches.

Pensez-vous que les pratiques décrites par Aimé-Blanc seraient possibles aujourd’hui ?

Je pense que c’est encore possible au niveau de l’Etat. Ou plus précisément de certains rouages de l’Etat qui n’est pas un bloc monolithique. Pas forcément en Corse ùu l’évolution de la situation ne justifie plus de telles pratiques, mais dans d’autres domaines. Pour ce que j’en connais, les rapports de forces politiques qui existent dans l’île me font dire que ce n’est plus à l’ordre du jour. Mais ça peut l’être demain.

À par ça, que devenez-vous ?

Compte tenu de la situation politique du mouvement nationaliste, en 1995, j’ai décidé d’abandonner toute activité politique. Dans un premier temps, j’ai trouvé un travail au Nicaragua où je suis resté plus de deux ans. Maintenant, je travaille comme consultant dans une société multinationale installée dans la région de Barcelone pour laquelle il m’arrive de me rendre en Amérique latine. Et je reviens de temps en temps en Corse pour voir ma famille.

Gilles Millet

Avril 2006 Journal le Monde – Manipulations policières, 1965-1981

Extrait : Lucien Aimé-Blanc raconte aussi que le même homme, passé de l’activisme d’extrême droite au gangstérisme, a été utilisé par la police pour infiltrer et manipuler le nationalisme clandestin corse, lui-même truffé de militants formés à l’extrême droite, notamment à Nice. Selon lui, un « homme de l’ombre », Maurice Paoli, a été nommé directeur des renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris avec mission de venir à bout de cette mouvance. Sa méthode consista notamment à organiser de faux attentats attribués au Front de libération nationale de la Corse (FLNC), afin de le déconsidérer dans l’opinion publique. L’attentat qui a fait un mort à l’aéroport d’Ajaccio, en avril 1981, au moment où s’y trouvait le président Valéry Giscard d’Estaing, aurait bien été l’oeuvre de nationalistes, mais il aurait été connu de la police, qui aurait laissé faire et seulement modifié l’itinéraire du cortège officiel.

Interview du Commissaire Aimé-Blanc Mensuel Corsica Mai 2006

Le commissaire se met à table

« L’indic et le commissaire », le livre de l’ex-patron de l’Office central de répression du bantidisme (OCRB) qui dévoile le projet d’assassinat, en 1978, de cinq nationalistes. Corsica EN avait évoqué en exclusivité le contenu. Son auteur précise ses révélations.

Pouvez-vous nous expliquer comment a été établie la liste des cinq nationalistes qui, en 1978, devaient être abattus par un commando de « barbouzes » dirigé par un de vos proches, Jean-Pierre Maione ?

Lucien Aimé-Blanc : À l’époque, pour les hommes des renseignements généraux (RG) qui travaillaient avec Henri Langlois, le policier qui dirigeait la cellule parallèle anti-nationaliste mise en place à la préfecture de police de Paris, sous les ordres de son patron, Maurice Paoli, deux noms s’imposaient : Pierre Poggioli et Alain Orsoni. Ils les considéraient comme les deux principaux « artificiers » des nuits bleues, dans la capitale et en Corse. Des sortes de chefs du « Service Action » du FLNC. En ce qui concerne l’avocat Vincent Stagnara, tout en sachant qu’il n’était pas un clandestin, il le ciblait en tant que dangereux théoricien de l’autonomisme, voire de l’indépendantisme. Pour les autres ils faisaient partie de la liste des cibles potentielles fournies par les RG. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, trois ans après les événements d’Aleria qui étaient restés en travers de la gorge du ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, les milieux de droite, traumatisés par la guerre d’Algérie, pensent que la politique du gouvernement, une fois de plus, est laxiste. Et ils considèrent ces gens-là, avant tout, comme des terroristes.

Léo Battesti et Yves Stella ne comprennent pas pourquoi – ils nous l’ont expliqué (voir Corsica de mars 2006) – ils figurent sur la liste et persuadés qu’ils n’étaient pas connus à l’époque, restent sceptiques…

Moi, sans me prononcer là-dessus, tout ce que je peux dire, c’est que Battesti, par exemple, les intéressaient beaucoup puisque, dans un premier temps on m’avait proposé, à moi et à mon équipe, 30 briques, si on arrivait à le localiser et à l’arrêter. Et ni moi, ni Maione, nous le connaissions. Après ils sont passés à d’autres projets. Par contre, pour Poggioli et Orsoni, on a tout de suite parlé d’élimination. Par ailleurs, il faut préciser qu’outre les fiches des RG qu’ils ont d’ailleurs confiés à Maione, Langlois avaient ses propres infos en Corse. Il a fait au moins trois missions discrètes là-bas, notamment dans le Cap et dans la plaine orientale, pour rencontrer des gens qui, fervents anti-nationalistes, l’ont aidé. Il ne faut pas oublier, qu’à l’époque, il n’y avait pas de SRPJ en Corse et que seul quelques flics du SRPJ de Marseille y faisaient de temps en temps des séjours ou, plutôt que de travailler, ils se la jouaient belle. D’où le manque de renseignements et la difficulté qu’on avait à localiser les gens.

Paoli et Langlois ont-ils pu envisager de monter une telle opération sans être couverts au plus haut niveau ?

Bien évidemment, non. Mais, ils ne me le disent pas, il y a quand même un certain cloisonnement. Par contre, je ne pense pas que cela dépasse le niveau du ministère de l’Intérieur. Même si le ministre lui-même, à l’époque Bonnet qui avait remplacé Ponia, n’était pas forcément au courant.

Vous avez affirmé qu’un certain nombre de personnalités politiques de droite avaient été « sondées » en ce qui concerne ce projet. Alain Griotteray que vous avez cité, a démenti…

Lorsque je raconte qu’on le « sonde », ce n’est pas sur le projet d’élimination en tant que tel. Mais plutôt sur son point de vue sur la manière dont étaient gérées les affaires corses. D’ailleurs, un soir, chez un ami commun, il y a eu une réunion avec lui à laquelle j’ai assisté. Il s’agissait de lui demander était bien d’accord sur le fait « de faire quelque chose », on n’est pas rentré dans les détails, et il a dit qu’il « allait voir ». Tout en précisant qu’il « était retiré des affaires ».

Ne pensez-vous pas que les policiers qui le protégeaient sont, par contre-coup, responsables de l’exécution de Jean-Pierre Maione en 1982 ?

En, effet, après son arrestation en 1981, Maurice Paoli est venu affirmer, lors de son procès, pour détention d’armes, qu’il les avait beaucoup aidé, qu’il lui « faisait toute confiance ». Des propos qui, en confirmant son rôle d’indic, ne pouvaient que provoquer la réaction de ses amis voyous qui ont éliminé un témoin d’ailleurs gênant pour la police. (voir Corsica de février)

Maione avait demandé qu’on le sorte de là. C’est ce qu’ils ont fait pour lui éviter d’être trop lourdement condamné. Mais effectivement, indirectement, c’était risqué pour lui.

Qu’est-ce qui vous permet, à la suite de vos révélations sur le projet d’assassinat de cinq nationalistes, d’affirmer que c’est ce scénario qui a été repris dans le cadre de l’affaire Guy Orsoni ?

Je vous rappelle qu’à cette époque, le commissaire Broussard qui officiait en Corse, se plaignait partout des actions clandestines de la cellule élyséenne. De ces « super-gendarmes » et de ses « supers policiers » qui venaient effectuer des missions dans l’île. Et puis, comme par hasard, on voit apparaître dans l’affaire Orsoni une équipe de voyous dont certains sont liés à des membres de la cellule. Et je n’insiste pas… Toujours est-il qu’ensuite lorsqu’on parlera de « régiment de compte de droit commun » à propos de cette affaire, compte tenu de ce que je sais, cela me fera bien rire.

Tout cela est-il possible aujourd’hui ?

Non. Cette histoire est très datée. C’était une période de grande paranoïa de l’Etat qui, compte tenu du « laxisme » présumé des policiers et des magistrats, voulait éradiquer le mal de manière la plus rapide possible. Et ne pas laisser dériver les choses, ce qu’ils ont fait par la suite.

Dans votre livre vous évoquez également un attentat qui a été commis à l’aéroport d’Ajaccio et qui a coûté la vie à un touriste, en affirmant que les pouvoirs publics, prévenus, ont laissé faire.

C’est un tuyau qui venait directement de Maione que Langlois m’a demandé de faire parvenir à mes supérieurs. Des clandestins devaient placer une charge, dans les consignes de l’aéroport de Campo dell’Oro, qui devait exploser le jour de la venue de Giscard. Moi, une dizaine de jours avant, je fais un petit rapport là-dessus que j’envoie directement au cabinet du directeur général de la police. Et quand Giscard arrive à Campo dell’Oro, en campagne de la présidentielle, ça pète. Compte tenu du fait qu’ils étaient prévenus et que les consignes n’avaient apparemment pas été fouillées et bloquées, comme c’est l’habitude lors de ce genre d’événement, tout cela me semble curieux. Si curieux que lorsque Gaston Defferre est arrivé à la tête du ministère de l’Intérieur en 1981, il a chargé un inspecteur général de l’administration de faire une enquête. Tous les policiers entendus ont, bien entendu, « chiqué », et ça n’a rien donné. Evidemment.

Gilles Millet